近日,法国国际艺术沙龙展在巴黎开幕,呈现了来自美洲、亚洲、欧洲等各个国家和地区的艺术家作品。

王晓燕与法国国际艺术沙龙展主席德拉乐芙。(主办方供图)

该项展事由法国美术家协会(SNBA)于1861年创立,距今已有157年历史,致力于为青年艺术家提供展示作品的平台。中国人民大学继续教育学院油画理论与创作研究班导师王晓燕受法国国际艺术沙龙展主席德拉乐芙(Martine Delaleuf)邀请,参加第134届法国国际艺术沙龙展并获业内关注。此次参展的两幅作品为《青绿山水》和《忆·建筑大师》。

在《青绿山水》这幅作品中,艺术家试图在画面中追求新的艺术表达和尝试,在重视表现内心情感的西方表现主义与中国传统的自然山水观之间融汇拓展出一条新的表达路径。从表现手法上,有意识弱化了对画面中山水形体的摹写,虚弱了画面的空间层次。将颜料涂抹地很腻,刮刀、画笔都摆上去。画面有的区域用笔结实有力,有的区域则非常恣意放松。高饱和度明黄色、石青与石绿色的运用,使画面整体色彩丰富、饱满、浓烈,充满视觉张力。通过这些跃动的笔触和色彩,不难想象艺术家的内心和情感状态。

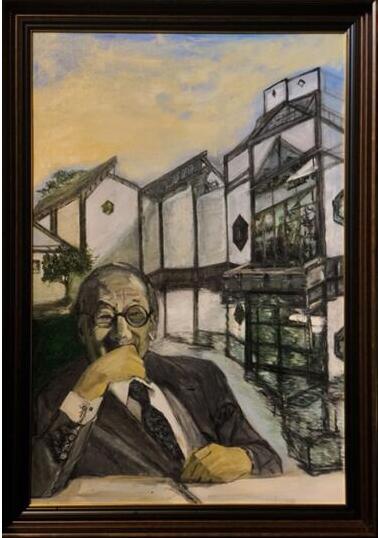

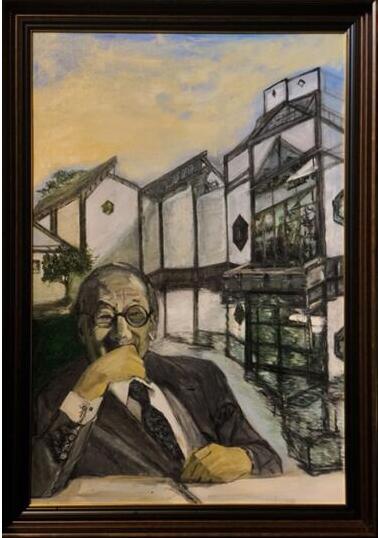

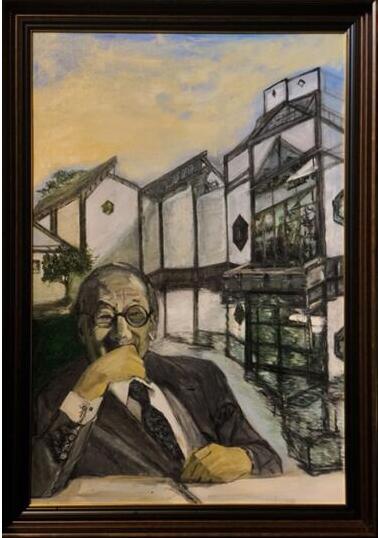

王晓燕的作品《忆·建筑大师》2017年布面油画 (主办方供图)

贝聿铭被称为“最后一个现代主义大师”,始终游走在东西方文化之间的他始终坚持现代主义风格,将建筑人格化的同时为其注入东方的诗意,《忆·建筑大师》这幅作品的创作灵感就来源于此。苏州传统的坡顶景观博物馆置于院落之间,使建筑物与其周围环境相协调。新馆与拙政园相互借景、相互辉映。

贝聿铭曾说,“苏州的园林是诗人、文人、画家做出来的,他们把做园当成是作画作诗一样。可是现在那样的人才几乎没有了,我也不是这种人才,可是我还想要试一试。”贝聿铭想到了北宋画家米芾的山水画,米芾不求工细,多用水墨点染,所谓“信笔作之”“意似便已”。

这也正是王晓燕追忆贝聿铭的旨趣所在,尝试用一种三维绘画手法重塑米芾画中意象,绘制该作品一直是她的心愿。

近日,法国国际艺术沙龙展在巴黎开幕,呈现了来自美洲、亚洲、欧洲等各个国家和地区的艺术家作品。

王晓燕与法国国际艺术沙龙展主席德拉乐芙。(主办方供图)

该项展事由法国美术家协会(SNBA)于1861年创立,距今已有157年历史,致力于为青年艺术家提供展示作品的平台。中国人民大学继续教育学院油画理论与创作研究班导师王晓燕受法国国际艺术沙龙展主席德拉乐芙(Martine Delaleuf)邀请,参加第134届法国国际艺术沙龙展并获业内关注。此次参展的两幅作品为《青绿山水》和《忆·建筑大师》。

在《青绿山水》这幅作品中,艺术家试图在画面中追求新的艺术表达和尝试,在重视表现内心情感的西方表现主义与中国传统的自然山水观之间融汇拓展出一条新的表达路径。从表现手法上,有意识弱化了对画面中山水形体的摹写,虚弱了画面的空间层次。将颜料涂抹地很腻,刮刀、画笔都摆上去。画面有的区域用笔结实有力,有的区域则非常恣意放松。高饱和度明黄色、石青与石绿色的运用,使画面整体色彩丰富、饱满、浓烈,充满视觉张力。通过这些跃动的笔触和色彩,不难想象艺术家的内心和情感状态。

王晓燕的作品《忆·建筑大师》2017年布面油画 (主办方供图)

贝聿铭被称为“最后一个现代主义大师”,始终游走在东西方文化之间的他始终坚持现代主义风格,将建筑人格化的同时为其注入东方的诗意,《忆·建筑大师》这幅作品的创作灵感就来源于此。苏州传统的坡顶景观博物馆置于院落之间,使建筑物与其周围环境相协调。新馆与拙政园相互借景、相互辉映。

贝聿铭曾说,“苏州的园林是诗人、文人、画家做出来的,他们把做园当成是作画作诗一样。可是现在那样的人才几乎没有了,我也不是这种人才,可是我还想要试一试。”贝聿铭想到了北宋画家米芾的山水画,米芾不求工细,多用水墨点染,所谓“信笔作之”“意似便已”。

这也正是王晓燕追忆贝聿铭的旨趣所在,尝试用一种三维绘画手法重塑米芾画中意象,绘制该作品一直是她的心愿。