主 题:《重写旧京》研读会

时 间:2017年12月4日下午

地 点:北京大学静园二院208

嘉 宾:季剑青 北京市社会科学院文化所

赵益民 伦敦政治经济学院地理系

唐晓峰 北京大学城市与环境学院

岳永逸 北京师范大学文学院

王建伟 北京市社会科学院历史所

袁一丹 首都师范大学文学院

刘亦师 清华大学建设学院

对过去的城市、对遗迹的怀旧和追忆之情,恰恰是这本书讨论的核心

季剑青:首先介绍一下我写《重写旧京》这本书的一些想法。从中国近现代城市史这个学科的角度看,北京研究相比于上海研究是较为薄弱的。上海研究的学者往往很自觉地从现代化的视角来考察上海的现代转型,北京研究也多少受到这一研究范式的影响,讨论的焦点集中在市政建设、公共卫生等层面,多为社会史的研究。在这样的视野下,北京的独特性表现得并不是那么突出。

在写作《重写旧京》一书的过程中,我逐渐意识到,北京的特殊性本身恰恰可以提供突破或挑战这种主流研究范式的新视野。不是在研究过程中发现北京的特殊性,而是把这种特殊性提升为一种新的、不同于已有的城市史研究的视角和范式,或者借用一句套语,就是“以北京为方法”。

北京的特殊性,一个很重要的方面就是北京本身所拥有的漫长的都城史和丰富的历史遗产,在北京的现代性展开的过程中,人们如何对待和处理这些过去的遗产——或者说“旧京”,是我这本书的一个核心的问题意识。我选取的角度是从各类城市书写的文本材料中,讨论民国时期人们对“旧京”的记忆,目的是突出“人”的位置,去考察人们对过去北京的主观情感和态度。城市史研究很容易只关注社会、经济、建筑空间这些物化的层面,而忽略了活生生的人的生活经验。实际上人的日常经验才是真正赋予城市以生命的东西。

在现代文学研究中,文学与城市的关系也是一个颇受关注的话题。通常的做法是通过文学文本,来考察现代人的都市经验,缺陷在于这种都市经验往往是当下的、瞬时的,侧重于大都市的流动性,很少注意到城市经验也包括对过去的城市、对遗迹的怀旧和追忆之情,而这恰恰是我这本书讨论的核心问题。所以我在材料的选择上,就没有局限于文学文本,而是把历史著作、笔记、旅游指南、城市规划方案等等都纳入进来,也就是广义的“城市书写”。

这本书涉及历史地理、城市规划、建筑等不同的领域,算是一种跨学科研究的尝试。今天参加研讨的正好都是这些不同学科的专家,很期待听到大家的批评意见。

从书写旧京的实践入手,展现出身份认同和记忆构建视角下的城市空间

赵益民:这本书以民国时代人们对旧京的态度和书写实践为研究对象,分析的语境是历史和北京城市空间的双重客体化,这也是“旧京”这个概念力图把握的一种二元性。在这个概念的引领下,整本书在历史记忆和地方认同的交错地带实现了对时间和空间的双重把握。现代性在整个分析框架中占据了核心地位。这个概念首先具有一种时间性的维度,另一方面,这本书还以历史的视野重新解读了城市空间,引导我们以一种同情之理解的态度去探索层层累积的考古地层,从而使我们意识到城市本身所具有的时间性对于理解空间变迁意义重大。

在此基础上,我想提出两点评论。一个是关于城市空间的概念化。在现在的人文地理理论中有一个比较流行的思路,就是认为城市空间是一个纯形式,是由居于其间的人,以及人与人的关系塑造出来的。为了理解纯形式,可能我们得用比较多维的视角来定义空间。比如说在这本书里,城市书写就是一个很好的视角:从书写旧京的实践入手,展现出了身份认同和记忆构建视角下的城市空间。在“旧京”概念的笼罩下,这些空间被客体化了。但是如果再延伸出去的话,我们可以猜测,在民国时期被客体化的空间依然是人们生活的北京,那些并非书写对象的、仍然在活着的空间过程也在定义着“旧京”。所以,如果要有一个更全面和更彻底的对空间的把握,类似这样的书写之外的视角还值得进一步探讨。

第二个评论是关于现代性的内涵。时间性很重要,因为“现代”这个词本身是内蕴着时间性的,但是我们也许可以扩大一下对这个词内涵的理解。在以往关于现代性的社会学讨论中,“现代性”的源头常常被定位在康德的名篇《什么是启蒙》。其核心观点就是在那个时代有一种新的思潮出现了,觉得今天一定比昨天好,明天一定比今天好。这个概念的内涵不仅是一种时间性,而且是一种线性的、进步的时间观。在过去和现在决裂的时刻,我们事实上已经被这样的精神风貌所改造。

这本书在前言里也对现代性做了界定,关键点是对救亡的关切。因为我们关切救亡,所以一直在追赶。比如说上世纪50年代提出要从消费城市变成生产城市,从80年代开始不光要“古都”,还要变成国际性大都会,都是按照某种预想的方案去提升空间质量。这就是那种进步的线性时间观在我们生活中的直接体现。书中提到的“新北京”和“古都”这两个词,我觉得大概都可以放在这样一种现代性的视角下讨论。“新北京”很明显,是为了让北京变成社会主义工业国的首都,“古都”则是因为我们意识到过去的历史遗存对于现代城市的面貌构成是有重大意义的,所以我们才把它彰显出来。现代性的内涵如果扩大一点的话,也许能更好地把握北京的时空变迁。

近代北京城始终是一座在讨论中的城市,北京要承受的东西也是太多

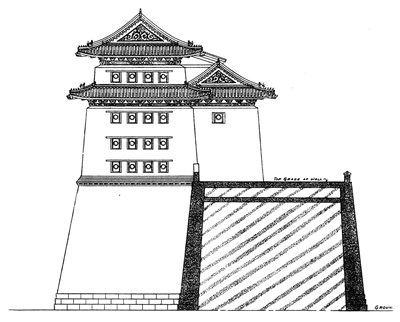

唐晓峰:北京的近代是一个很重要、很有趣味的话题,现在关注的人也越来越多,这是早就应该出现的事情。北京城近代经历了历史巨变,这些变化让北京城有点不知所措。清室退位的时候北京是一个样子,人们有一种想法;1927年首都一搬走,底气一下就没有了,然后打文化的主意,要把北京定性为旅游城市,北京那时候就提出了旅游城市的口号;日本来了,又是一个变化,日本人在北京做了很多大动作,还改了名字——当时有一个名称的对立,伪政府的人称北京,持抗日立场的人依旧称北平,这是一个大的原则性问题。

解放初,北京的口号是变消费城市为生产城市,所以认为看见一片烟囱是好事,这很自然。“文革”以后北京取消了生产城市这个词,当时大家一齐赞成。今天的北京发展要体现三个“风”,一个是历史风韵,然后是首都风范,第三是现代风貌。近代以来每一场变化都是在特定的时代环境中产生的,而在人的头脑当中也相应产生一些印象,于是被书写出来。当然,政府也在进行书写。

这是这个城市的一大特点,从某种意义上说,近代北京城始终是一座在讨论中的城市,里面涉及的问题都不是可以一下子简单得出结论的东西。北京要承受的东西也是太多,古今中外都不能少,而那个最合适的“度”又在哪里?这本书从“书写”的角度切入近代北京城,实际上是触及了事情的本来面目,就是那些街道建筑,书写则展现出复杂性。如果这本书所引征的“书写者”的范围再宽一些的话,会更加有趣。有机的多样性、嵌合的多元性是北京的特点。在侯仁之先生指导下,我们用30多年的时间编了一部《北京历史地图集》(3卷),包括近代,内容够丰富了,但限于形式,还只能是静止的图面。如果把那些图面和丰富的“书写”结合起来,北京城的历史、地理、文化面貌会进一步活起来。学术工作是互相补充的,互相支持的,我们需要从各个领域来研究北京城。

北京城始终有着挥之不去甚或故意建构的乡土性

岳永逸:这本书选取了不同的题材,把旧京的厚重、凝重都写出来了。总体而言,上海还是有点轻盈,其演进的路线相对单一。与此不同,北京总是新中有旧,旧中有新,如同流水的回旋,总有不同的因素会参与到其生命史中来。通过这本书能看到北京的沉重。阅读不同章节,或浓或淡的都能感受到作者跟不同书写者之间的共鸣。实际上作者是有野心的,想把不同的写作一网打尽。

当然,就书写与记忆的主体,本书还是偏重相对纯质的精英阶层。如果要提出质疑的话,就是为什么会选取这个文本而没有选别的。比如说旗人的书写,为什么选的是罗信耀的《小吴历险记》,而非金受申?还有像齐如山、邓云乡的作品,在北京的书写中都很重要,书中同样没有提及。又比如书中注意到西方人关于北京的摄影作品,给了很多篇幅,反而缺少像陈师曾的北京风俗画这种本土的观察、创作与记述。当然所有的材料都进来是不可能的。我觉得这本书的意义是开创了从不同角度来书写北京城的可能性,里面对民国时期北京书写与记忆的呈现是非常丰富的,有着浓浓的“城愁”,绝对是一本可圈可点的关于民国北京的佳作。

关于北京城的资料很多,关键是我们怎样赋予它们意义或价值,在书写这个层面,还有进一步拓展的空间。北京城是一个很好玩的地方,虽然是帝都,却始终有着挥之不去甚或故意建构的乡土性。金中都就有了“燕京八景”的说法,无论作为事实还是意象,都是强调的北京城与自然、乡野之间的脐带关系。亚运会完了以后,坊间里巷很快编出“燕京十六景”,奥运会以后又有“燕京二十四景”,不同的群体都参与到了对北京城的想象性书写和建构之中。这里面有一个复杂的城和乡、新与旧、上与下的关系问题。

这本书主要是把北京当作一个城市,一个都城在描述。城市究竟是谁的,是否让生活更美好等本质值得我们继续去思考。

书中在有意识地区分什么是历史、什么是记忆

王建伟:剑青的文章我平时都看,今天这本书呈现出来的样子,跟我想象的不大一样。我原本以为就是像很多人习惯的那样,把发表过的文章结集一下整合出版。而这本书今天呈现出来的形态,是做了一个取舍,基本上就是围绕一个主题,就是城市书写中的历史与记忆,而且书中在有意识地区分什么是历史、什么是记忆。在表述方式上,剑青做了一个转化,删去了很多繁琐的考证,呈现出来的文字非常清净。

我的专业是历史,今天在座的各位老师来自不同的领域,包括历史地理、建筑、文学等。以前我跟剑青开玩笑,我说你们文学对历史学的“入侵”非常明显,其实“入侵”这个词用得不好,体现了我们历史学狭隘的画地为牢的心态。城市本来就是一个千姿百态的非常复杂的现象,涉及很多领域。其实上世纪80年代以来,北京的城市史研究成果并不算少,关键是整体的研究规模和水准与北京在中国乃至世界城市体系中的地位不太匹配。不过进入21世纪以来,北京史的进展是很明显的,一个突出的表现就是文学研究者对于北京史的关注,不仅扩大了北京史的边界,更重要的是在方法论上有突破意义。

我读这本书,感觉作者的叙述是很平缓的,文字是慢慢铺展开来,把自己放在了一个观察者的位置,冷静地审视这个城市。我很感兴趣的是书中提到一批我们通常称之为“北洋旧人”的人,他们和晚清渊源很深,与国民党关系比较冷淡。这些人在沦陷时期的政治选择和行为方式,可能就不像国民党出身的那些人充满那么多的内心矛盾、挣扎和冲突。作者对这些人物的文字是非常警惕的,尤其是对瞿兑之的文化史观和民族史观那种暧昧地方的批评,我觉得非常重要。

民国时期的琉璃厂代表活在现代的传统,与日常生活打成一片的精神世界

袁一丹:我近期的研究领域与北京城市研究有一部分交集。我博士论文涉及的时空范围,是1937至1945年间处于日本军事占领下的北平城。但我的主要关注点不在城本身,而是城中人,尤其是读书人群体的伦理境遇与修辞策略。

近代北京当然是近代中国的一个缩影。当我们来讨论北京或中国的近代性时,最有概括力的隐喻,恐怕仍然是百年前梁启超在《过渡时代论》中所做的那番描述:无论是近代北京还是近代中国,都处于一种“两头不到岸”的过渡状态,“譬如泛舟,北溯固为断潢,南驶亦成绝港,缘延回洑,迷复循环,诘其所届,莫之能对”。近代北京的不确定性,借用梁启超的话说,就体现在近代化进程中“缘延回洑”、“迷复循环”之处。

从不确定性的角度来衡量,这本书总体的论述方向似乎还是有些确定化。整本书有一个统摄性的核心意象,即“博物馆化”,这是借用列文森《儒家中国及其现代命运》中的概念,代指近代中国人看待历史的一种态度。这本书意在描述一个“博物馆化”的过程,即过去的北京如何被对象化、客体化,最终成为博物馆化的“古都”。但我想在处理现代与传统的断续时,能否找到一个更恰切的空间意象作为近代北京的隐喻?

我以为琉璃厂所代表的文化实践,或许是对“博物馆化”的一个补充或纠偏。这里讨论的并不是琉璃厂这一具体的空间,而是把琉璃厂看作一种象征符号,一种流通状态的文化生活。如果说博物馆化象征着一种被冻结的传统,民国时期的琉璃厂则代表着一种活在现代的传统,一种与日常生活打成一片的精神世界。去博物馆,还是逛琉璃厂,或许可以视为两种对待传统的方式,前者是静态的保存,后者是活化、是循环利用。

还有一个问题是关于文学在城市研究里的承受力或者穿透性的问题,特别是新文学和白话文在书中的位置。书中分析了俞平伯的《陶然亭的雪》这个很常见的文本。你的解读很有意思,认为它宣告了旧的文学形态的覆灭和新的写实主义的出现,好像一种新的现实主义的观看方式兴起来以后,取代了怀旧式的传统。

这个文本是在1924年发表的,但俞平伯本人跟陶然亭的关系更加复杂,1932年他在《大公报·文学副刊》上发表了一首跟陶然亭上的题壁诗唱和的旧诗,1924年他写《陶然亭的雪》的时候没有找到这首题壁诗,1932年他又重新唱和。如果只看到1924年的文本,我们可以说出现了新的摆脱历史负担的新文学,为什么30年代俞平伯又回归了唱和的传统,这个传统并不是旧的,这就是我想谈的近代北京的书写中这种新旧之间的不确定性。

这本书不是传统经典意义上的城市史,涉及文学、城市规划等多种学科

刘亦师:我是做近代建筑史的,之前是做1949年以前,现在也尝试往1949年之后扩展。有几个概念需要澄清,城市史、城市建设史和城市规划史,各有所侧重,是不同的领域。比如后者是城市规划的历史,主要是关注法规的演变,规划思想的演变。这本书不是传统经典意义上的城市史,其中涉及文学、城市规划等多种学科,我读了也很受启发。比如你讨论陶然亭,我也在做陶然亭,我做的不是文本,是研究50年代北京城市公园绿地系统是怎么建起来的,陶然亭在这里面是很重要的——我们把苏联的文化休息公园的理论引入进来付诸实践,还成功了。不同学科写城市史,选材方面有一些取舍的标准,互相之间会有很多的借鉴意义。你关注有关北京的书写,我发现没有用档案一类的资料,基本都是文本。这跟历史系的做法不太一样,他们肯定会用大量的档案。这需要大家互相观摩学习,取得一个立体的、比较全面的印象。

现代性也是这本书的一个主要的关键词。我最近往上海跑得比较多,就在淮海中路附近住。当时在上海的租界搞建设没有什么心理负担,就做得跟西方一样就可以了。北京情况可能就不一样,它是左右摇摆的。北京什么时候开始有自己的自信来建立一套自己的体系呢?这个很重要的时间节点,我认为可能要到50年代以后。先是背离了西方,后来摆脱了苏联,慢慢做自己的东西,城市规划的体系也慢慢建立起来了,同时还有一套建筑设计院的制度,走出了自己的路子。我们现在沿用很多的还是那个时代的遗产。

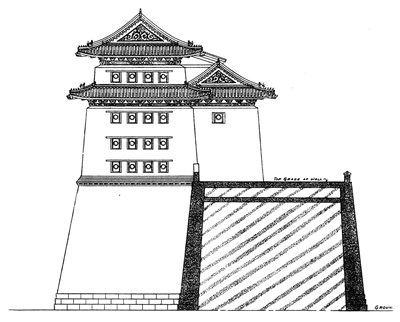

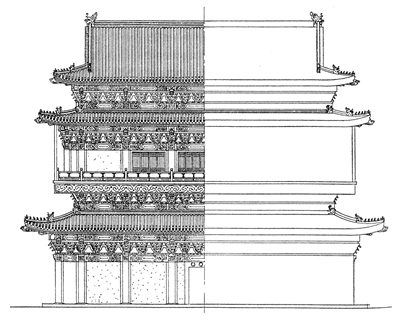

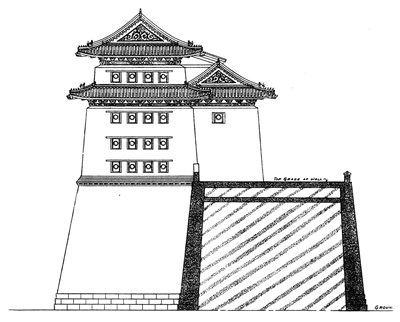

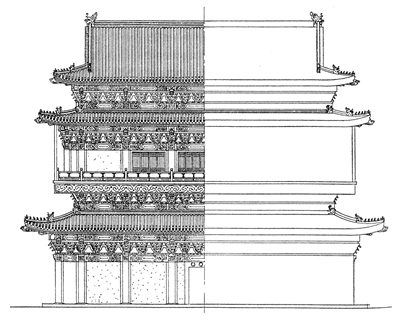

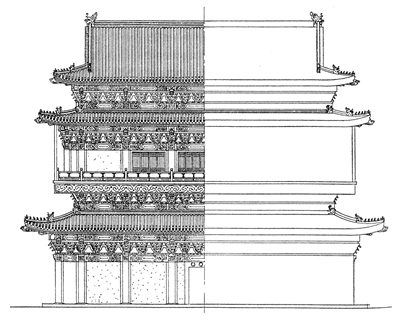

有一个地方值得商榷。你谈到营造学社的时候说,梁思成主要是推崇以《营造法式》为代表的宋式及其以前的建筑。实际上并不是梁思成觉得明清建筑不重要,他研究清代工部《工程做法则例》,出版还在《营造法式》之前。确实他承认明清是没有唐朝气魄那么大,但清朝建筑有他的价值,而且当时的工匠还在,他们通过向工匠访谈和学习,补充了很多材料,通过采访把营建的制度补充起来了。

整理/雨驿

主 题:《重写旧京》研读会

时 间:2017年12月4日下午

地 点:北京大学静园二院208

嘉 宾:季剑青 北京市社会科学院文化所

赵益民 伦敦政治经济学院地理系

唐晓峰 北京大学城市与环境学院

岳永逸 北京师范大学文学院

王建伟 北京市社会科学院历史所

袁一丹 首都师范大学文学院

刘亦师 清华大学建设学院

对过去的城市、对遗迹的怀旧和追忆之情,恰恰是这本书讨论的核心

季剑青:首先介绍一下我写《重写旧京》这本书的一些想法。从中国近现代城市史这个学科的角度看,北京研究相比于上海研究是较为薄弱的。上海研究的学者往往很自觉地从现代化的视角来考察上海的现代转型,北京研究也多少受到这一研究范式的影响,讨论的焦点集中在市政建设、公共卫生等层面,多为社会史的研究。在这样的视野下,北京的独特性表现得并不是那么突出。

在写作《重写旧京》一书的过程中,我逐渐意识到,北京的特殊性本身恰恰可以提供突破或挑战这种主流研究范式的新视野。不是在研究过程中发现北京的特殊性,而是把这种特殊性提升为一种新的、不同于已有的城市史研究的视角和范式,或者借用一句套语,就是“以北京为方法”。

北京的特殊性,一个很重要的方面就是北京本身所拥有的漫长的都城史和丰富的历史遗产,在北京的现代性展开的过程中,人们如何对待和处理这些过去的遗产——或者说“旧京”,是我这本书的一个核心的问题意识。我选取的角度是从各类城市书写的文本材料中,讨论民国时期人们对“旧京”的记忆,目的是突出“人”的位置,去考察人们对过去北京的主观情感和态度。城市史研究很容易只关注社会、经济、建筑空间这些物化的层面,而忽略了活生生的人的生活经验。实际上人的日常经验才是真正赋予城市以生命的东西。

在现代文学研究中,文学与城市的关系也是一个颇受关注的话题。通常的做法是通过文学文本,来考察现代人的都市经验,缺陷在于这种都市经验往往是当下的、瞬时的,侧重于大都市的流动性,很少注意到城市经验也包括对过去的城市、对遗迹的怀旧和追忆之情,而这恰恰是我这本书讨论的核心问题。所以我在材料的选择上,就没有局限于文学文本,而是把历史著作、笔记、旅游指南、城市规划方案等等都纳入进来,也就是广义的“城市书写”。

这本书涉及历史地理、城市规划、建筑等不同的领域,算是一种跨学科研究的尝试。今天参加研讨的正好都是这些不同学科的专家,很期待听到大家的批评意见。

从书写旧京的实践入手,展现出身份认同和记忆构建视角下的城市空间

赵益民:这本书以民国时代人们对旧京的态度和书写实践为研究对象,分析的语境是历史和北京城市空间的双重客体化,这也是“旧京”这个概念力图把握的一种二元性。在这个概念的引领下,整本书在历史记忆和地方认同的交错地带实现了对时间和空间的双重把握。现代性在整个分析框架中占据了核心地位。这个概念首先具有一种时间性的维度,另一方面,这本书还以历史的视野重新解读了城市空间,引导我们以一种同情之理解的态度去探索层层累积的考古地层,从而使我们意识到城市本身所具有的时间性对于理解空间变迁意义重大。

在此基础上,我想提出两点评论。一个是关于城市空间的概念化。在现在的人文地理理论中有一个比较流行的思路,就是认为城市空间是一个纯形式,是由居于其间的人,以及人与人的关系塑造出来的。为了理解纯形式,可能我们得用比较多维的视角来定义空间。比如说在这本书里,城市书写就是一个很好的视角:从书写旧京的实践入手,展现出了身份认同和记忆构建视角下的城市空间。在“旧京”概念的笼罩下,这些空间被客体化了。但是如果再延伸出去的话,我们可以猜测,在民国时期被客体化的空间依然是人们生活的北京,那些并非书写对象的、仍然在活着的空间过程也在定义着“旧京”。所以,如果要有一个更全面和更彻底的对空间的把握,类似这样的书写之外的视角还值得进一步探讨。

第二个评论是关于现代性的内涵。时间性很重要,因为“现代”这个词本身是内蕴着时间性的,但是我们也许可以扩大一下对这个词内涵的理解。在以往关于现代性的社会学讨论中,“现代性”的源头常常被定位在康德的名篇《什么是启蒙》。其核心观点就是在那个时代有一种新的思潮出现了,觉得今天一定比昨天好,明天一定比今天好。这个概念的内涵不仅是一种时间性,而且是一种线性的、进步的时间观。在过去和现在决裂的时刻,我们事实上已经被这样的精神风貌所改造。

这本书在前言里也对现代性做了界定,关键点是对救亡的关切。因为我们关切救亡,所以一直在追赶。比如说上世纪50年代提出要从消费城市变成生产城市,从80年代开始不光要“古都”,还要变成国际性大都会,都是按照某种预想的方案去提升空间质量。这就是那种进步的线性时间观在我们生活中的直接体现。书中提到的“新北京”和“古都”这两个词,我觉得大概都可以放在这样一种现代性的视角下讨论。“新北京”很明显,是为了让北京变成社会主义工业国的首都,“古都”则是因为我们意识到过去的历史遗存对于现代城市的面貌构成是有重大意义的,所以我们才把它彰显出来。现代性的内涵如果扩大一点的话,也许能更好地把握北京的时空变迁。

近代北京城始终是一座在讨论中的城市,北京要承受的东西也是太多

唐晓峰:北京的近代是一个很重要、很有趣味的话题,现在关注的人也越来越多,这是早就应该出现的事情。北京城近代经历了历史巨变,这些变化让北京城有点不知所措。清室退位的时候北京是一个样子,人们有一种想法;1927年首都一搬走,底气一下就没有了,然后打文化的主意,要把北京定性为旅游城市,北京那时候就提出了旅游城市的口号;日本来了,又是一个变化,日本人在北京做了很多大动作,还改了名字——当时有一个名称的对立,伪政府的人称北京,持抗日立场的人依旧称北平,这是一个大的原则性问题。

解放初,北京的口号是变消费城市为生产城市,所以认为看见一片烟囱是好事,这很自然。“文革”以后北京取消了生产城市这个词,当时大家一齐赞成。今天的北京发展要体现三个“风”,一个是历史风韵,然后是首都风范,第三是现代风貌。近代以来每一场变化都是在特定的时代环境中产生的,而在人的头脑当中也相应产生一些印象,于是被书写出来。当然,政府也在进行书写。

这是这个城市的一大特点,从某种意义上说,近代北京城始终是一座在讨论中的城市,里面涉及的问题都不是可以一下子简单得出结论的东西。北京要承受的东西也是太多,古今中外都不能少,而那个最合适的“度”又在哪里?这本书从“书写”的角度切入近代北京城,实际上是触及了事情的本来面目,就是那些街道建筑,书写则展现出复杂性。如果这本书所引征的“书写者”的范围再宽一些的话,会更加有趣。有机的多样性、嵌合的多元性是北京的特点。在侯仁之先生指导下,我们用30多年的时间编了一部《北京历史地图集》(3卷),包括近代,内容够丰富了,但限于形式,还只能是静止的图面。如果把那些图面和丰富的“书写”结合起来,北京城的历史、地理、文化面貌会进一步活起来。学术工作是互相补充的,互相支持的,我们需要从各个领域来研究北京城。

北京城始终有着挥之不去甚或故意建构的乡土性

岳永逸:这本书选取了不同的题材,把旧京的厚重、凝重都写出来了。总体而言,上海还是有点轻盈,其演进的路线相对单一。与此不同,北京总是新中有旧,旧中有新,如同流水的回旋,总有不同的因素会参与到其生命史中来。通过这本书能看到北京的沉重。阅读不同章节,或浓或淡的都能感受到作者跟不同书写者之间的共鸣。实际上作者是有野心的,想把不同的写作一网打尽。

当然,就书写与记忆的主体,本书还是偏重相对纯质的精英阶层。如果要提出质疑的话,就是为什么会选取这个文本而没有选别的。比如说旗人的书写,为什么选的是罗信耀的《小吴历险记》,而非金受申?还有像齐如山、邓云乡的作品,在北京的书写中都很重要,书中同样没有提及。又比如书中注意到西方人关于北京的摄影作品,给了很多篇幅,反而缺少像陈师曾的北京风俗画这种本土的观察、创作与记述。当然所有的材料都进来是不可能的。我觉得这本书的意义是开创了从不同角度来书写北京城的可能性,里面对民国时期北京书写与记忆的呈现是非常丰富的,有着浓浓的“城愁”,绝对是一本可圈可点的关于民国北京的佳作。

关于北京城的资料很多,关键是我们怎样赋予它们意义或价值,在书写这个层面,还有进一步拓展的空间。北京城是一个很好玩的地方,虽然是帝都,却始终有着挥之不去甚或故意建构的乡土性。金中都就有了“燕京八景”的说法,无论作为事实还是意象,都是强调的北京城与自然、乡野之间的脐带关系。亚运会完了以后,坊间里巷很快编出“燕京十六景”,奥运会以后又有“燕京二十四景”,不同的群体都参与到了对北京城的想象性书写和建构之中。这里面有一个复杂的城和乡、新与旧、上与下的关系问题。

这本书主要是把北京当作一个城市,一个都城在描述。城市究竟是谁的,是否让生活更美好等本质值得我们继续去思考。

书中在有意识地区分什么是历史、什么是记忆

王建伟:剑青的文章我平时都看,今天这本书呈现出来的样子,跟我想象的不大一样。我原本以为就是像很多人习惯的那样,把发表过的文章结集一下整合出版。而这本书今天呈现出来的形态,是做了一个取舍,基本上就是围绕一个主题,就是城市书写中的历史与记忆,而且书中在有意识地区分什么是历史、什么是记忆。在表述方式上,剑青做了一个转化,删去了很多繁琐的考证,呈现出来的文字非常清净。

我的专业是历史,今天在座的各位老师来自不同的领域,包括历史地理、建筑、文学等。以前我跟剑青开玩笑,我说你们文学对历史学的“入侵”非常明显,其实“入侵”这个词用得不好,体现了我们历史学狭隘的画地为牢的心态。城市本来就是一个千姿百态的非常复杂的现象,涉及很多领域。其实上世纪80年代以来,北京的城市史研究成果并不算少,关键是整体的研究规模和水准与北京在中国乃至世界城市体系中的地位不太匹配。不过进入21世纪以来,北京史的进展是很明显的,一个突出的表现就是文学研究者对于北京史的关注,不仅扩大了北京史的边界,更重要的是在方法论上有突破意义。

我读这本书,感觉作者的叙述是很平缓的,文字是慢慢铺展开来,把自己放在了一个观察者的位置,冷静地审视这个城市。我很感兴趣的是书中提到一批我们通常称之为“北洋旧人”的人,他们和晚清渊源很深,与国民党关系比较冷淡。这些人在沦陷时期的政治选择和行为方式,可能就不像国民党出身的那些人充满那么多的内心矛盾、挣扎和冲突。作者对这些人物的文字是非常警惕的,尤其是对瞿兑之的文化史观和民族史观那种暧昧地方的批评,我觉得非常重要。

民国时期的琉璃厂代表活在现代的传统,与日常生活打成一片的精神世界

袁一丹:我近期的研究领域与北京城市研究有一部分交集。我博士论文涉及的时空范围,是1937至1945年间处于日本军事占领下的北平城。但我的主要关注点不在城本身,而是城中人,尤其是读书人群体的伦理境遇与修辞策略。

近代北京当然是近代中国的一个缩影。当我们来讨论北京或中国的近代性时,最有概括力的隐喻,恐怕仍然是百年前梁启超在《过渡时代论》中所做的那番描述:无论是近代北京还是近代中国,都处于一种“两头不到岸”的过渡状态,“譬如泛舟,北溯固为断潢,南驶亦成绝港,缘延回洑,迷复循环,诘其所届,莫之能对”。近代北京的不确定性,借用梁启超的话说,就体现在近代化进程中“缘延回洑”、“迷复循环”之处。

从不确定性的角度来衡量,这本书总体的论述方向似乎还是有些确定化。整本书有一个统摄性的核心意象,即“博物馆化”,这是借用列文森《儒家中国及其现代命运》中的概念,代指近代中国人看待历史的一种态度。这本书意在描述一个“博物馆化”的过程,即过去的北京如何被对象化、客体化,最终成为博物馆化的“古都”。但我想在处理现代与传统的断续时,能否找到一个更恰切的空间意象作为近代北京的隐喻?

我以为琉璃厂所代表的文化实践,或许是对“博物馆化”的一个补充或纠偏。这里讨论的并不是琉璃厂这一具体的空间,而是把琉璃厂看作一种象征符号,一种流通状态的文化生活。如果说博物馆化象征着一种被冻结的传统,民国时期的琉璃厂则代表着一种活在现代的传统,一种与日常生活打成一片的精神世界。去博物馆,还是逛琉璃厂,或许可以视为两种对待传统的方式,前者是静态的保存,后者是活化、是循环利用。

还有一个问题是关于文学在城市研究里的承受力或者穿透性的问题,特别是新文学和白话文在书中的位置。书中分析了俞平伯的《陶然亭的雪》这个很常见的文本。你的解读很有意思,认为它宣告了旧的文学形态的覆灭和新的写实主义的出现,好像一种新的现实主义的观看方式兴起来以后,取代了怀旧式的传统。

这个文本是在1924年发表的,但俞平伯本人跟陶然亭的关系更加复杂,1932年他在《大公报·文学副刊》上发表了一首跟陶然亭上的题壁诗唱和的旧诗,1924年他写《陶然亭的雪》的时候没有找到这首题壁诗,1932年他又重新唱和。如果只看到1924年的文本,我们可以说出现了新的摆脱历史负担的新文学,为什么30年代俞平伯又回归了唱和的传统,这个传统并不是旧的,这就是我想谈的近代北京的书写中这种新旧之间的不确定性。

这本书不是传统经典意义上的城市史,涉及文学、城市规划等多种学科

刘亦师:我是做近代建筑史的,之前是做1949年以前,现在也尝试往1949年之后扩展。有几个概念需要澄清,城市史、城市建设史和城市规划史,各有所侧重,是不同的领域。比如后者是城市规划的历史,主要是关注法规的演变,规划思想的演变。这本书不是传统经典意义上的城市史,其中涉及文学、城市规划等多种学科,我读了也很受启发。比如你讨论陶然亭,我也在做陶然亭,我做的不是文本,是研究50年代北京城市公园绿地系统是怎么建起来的,陶然亭在这里面是很重要的——我们把苏联的文化休息公园的理论引入进来付诸实践,还成功了。不同学科写城市史,选材方面有一些取舍的标准,互相之间会有很多的借鉴意义。你关注有关北京的书写,我发现没有用档案一类的资料,基本都是文本。这跟历史系的做法不太一样,他们肯定会用大量的档案。这需要大家互相观摩学习,取得一个立体的、比较全面的印象。

现代性也是这本书的一个主要的关键词。我最近往上海跑得比较多,就在淮海中路附近住。当时在上海的租界搞建设没有什么心理负担,就做得跟西方一样就可以了。北京情况可能就不一样,它是左右摇摆的。北京什么时候开始有自己的自信来建立一套自己的体系呢?这个很重要的时间节点,我认为可能要到50年代以后。先是背离了西方,后来摆脱了苏联,慢慢做自己的东西,城市规划的体系也慢慢建立起来了,同时还有一套建筑设计院的制度,走出了自己的路子。我们现在沿用很多的还是那个时代的遗产。

有一个地方值得商榷。你谈到营造学社的时候说,梁思成主要是推崇以《营造法式》为代表的宋式及其以前的建筑。实际上并不是梁思成觉得明清建筑不重要,他研究清代工部《工程做法则例》,出版还在《营造法式》之前。确实他承认明清是没有唐朝气魄那么大,但清朝建筑有他的价值,而且当时的工匠还在,他们通过向工匠访谈和学习,补充了很多材料,通过采访把营建的制度补充起来了。

整理/雨驿