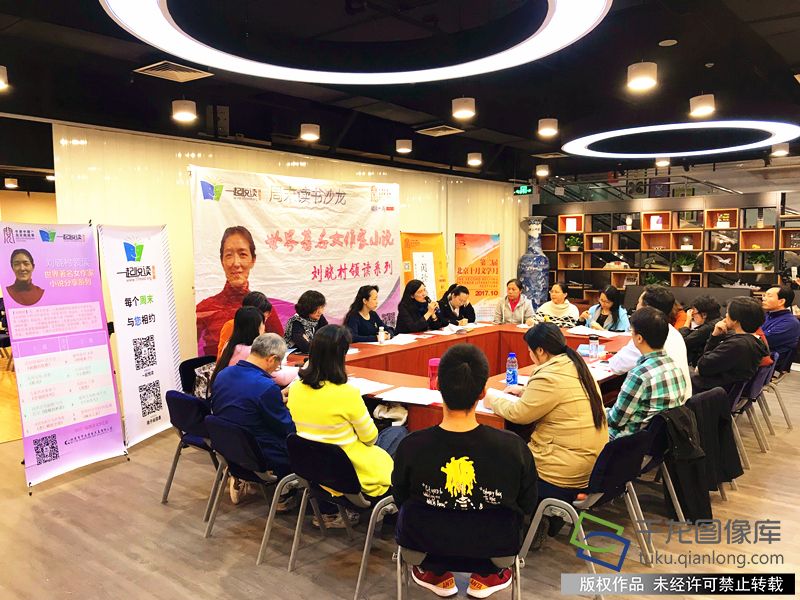

10月14日,刘晓村在百万庄文化创客空间领读第二期“世界著名女作家小说分享系列”。图为刘晓村与读者分享犹太裔美国作家米歇尔·克拉桑迪的处女作《杏仁树的守望》。百万庄图书大厦供图。

10月14日,刘晓村领读的第二期“世界著名女作家小说分享系列”为读友们带来了第五次分享——犹太裔美国作家米歇尔·克拉桑迪的处女作《杏仁树的守望》。在修缮一新的北京百万庄图书大厦(百万庄文化创客空间),新老读友们共同度过了一个愉快的下午。

“对于持续几十年、历经5次战争的巴以冲突,其复杂性超乎想象。”晓村老师在为这本小说作背景介绍时说,“在战争中很难有绝对的对与错、正义或者邪恶。犹太裔作家米歇尔致力于中东问题的研究,并亲身经历了巴以冲突,虽然是处女作,但作品中的真挚情感感人至深,充分展现了‘文学即人性’。”

故事始于1955年,横跨六十年,用一场令整个中东痛彻心扉的悲欢离合讲述了战火中成长的孩子应该如何选择生命的方向。7岁的阿赫玛拥有过人的数学天赋,生长在一个和谐有爱的大家庭中。但平静的生活却以年幼的妹妹爱玛儿误入雷区殒命而宣告结束,等待他们一家人的是难以想象的苦难与绝望。先是被迫失去了自己的家园,而后由于阿赫玛的失误致使父亲被抓入狱,开始了长达14年的监狱生活。面对母亲和众多年幼的兄弟姐妹,阿赫玛毅然承担起了养家的重任,带领弟弟阿巴斯开始打工养家,在建筑工地干过苦力,还在屠宰场清理过动物内脏。即使在如此艰苦的环境下,阿赫玛并未放弃学习,凭借自身的天赋与努力获得了进入希伯来大学学习的机会,而后又凭着对物理的热爱和探索,成为纽约大学教授,并最终荣获诺贝尔奖。

而与之形成鲜明对比的是阿赫玛的弟弟阿巴斯,战争的残暴对他的耳濡目染让他坚信以暴制暴是改变国家、民族和个人命运的唯一途径,最终成为武装反抗联盟的核心成员。

晓村老师认为,对兄弟二人人生轨迹截然不同产生重要作用的是教育。阿赫玛通过受教育得以与更多的非阿拉伯人接触、合作,慢慢化解了心中原有的仇恨和桎梏,使他能够从更高层面、更理性地看待巴以冲突。在诺贝尔奖颁奖典礼现场阿赫玛的发言也充分体现了教育对其人生的巨大影响。不仅如此,阿赫玛还帮助自己的兄弟姐妹及其子女争取了更多的教育资源,从根本上改变了一大家人的命运。但离家出走的阿巴斯却错失了机会,深陷在被以军严密封锁的加沙,这也扼杀了其子女接受高等教育的可能。

10月14日,刘晓村在百万庄文化创客空间领读第二期“世界著名女作家小说分享系列”。图为刘晓村与读者分享犹太裔美国作家米歇尔·克拉桑迪的处女作《杏仁树的守望》。百万庄图书大厦供图。

晓村老师还坦言,这部作品真挚的情感能够打动读者,其对人性细节的描写更是细致到位。其中诺拉父母在得知女儿嫁给了巴勒斯坦人后的反应,真切地刻画出人性的虚伪,号称为全球苦难民众奔走的和平人士却并未真正突破种族与仇恨的束缚,这样的细节确实发人深省。

此外,晓村老师还请提前读完小说的读友对小说的解读进行了补充。读友刘老师就小说题目《杏仁树的守望》与内容相结合,提出了杏仁树在一家人历经苦难的过程中始终屹立,既让杏仁成为了全家人得以存活的救命食物,更给予主人公精神上的支持。

在轮读文本环节,晓村老师截取了具有作品代表性的精彩选段,包括父亲被捕、诺拉殒命和阿赫玛的获奖感言等,让大家从文本中体会故事背景和人物命运的变化,也吸引大家进一步完整地品读全书。有读友说,通过朗读选段发现看似平淡的文字中不乏金句,很受启迪。

在自由发言环节,读友们根据自身的理解和感受各抒己见。读友张老师坦率地指出这部作品的文学性并不算高。中文系毕业的袁老师更是从女性人物的刻画角度提出女性作家的局限性,毕竟更能解读女性之美的还是男性。大部分读友都表示被作品细腻的情感所打动,有感于战争对个人及家庭命运的巨大影响。主持人苏老师更是有感于不同种族的人民对事物的不同解读和态度,并与大家分享了来自巴勒斯坦和以色列诗人的诗歌。

不知不觉,夕阳西下,这样一部凝聚着真情实感的文学作品让我们深受感动而忘记了时间。