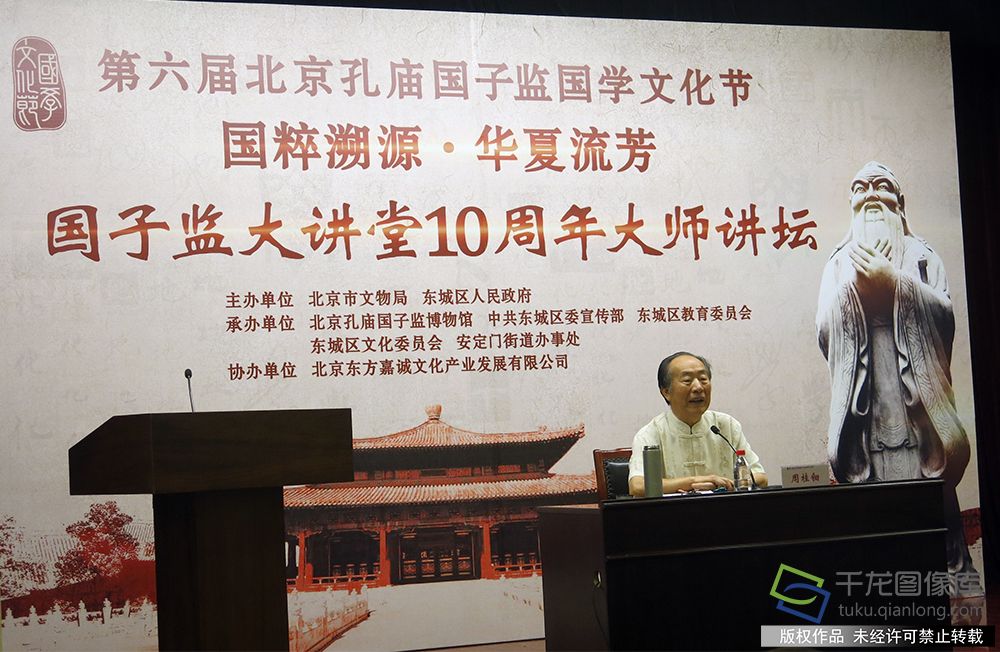

9月10日,“国粹溯源 华夏流芳”国子监大讲堂10周年大师讲坛,北京师范大学哲学系教授周桂钿在国子监彝伦堂讲授“国学中的孝道”。千龙网记者 纪敬摄

千龙网北京9月10日讯(记者 纪敬)9月10日教师节如期来临,国子监大讲堂也迎来了10周年大师讲坛。北京师范大学哲学系教授周桂钿走进国子监彝伦堂,讲授“国学中的孝道”——今天我们如何尽孝道?

2015年,周桂钿在《人民日报》上发文题为《孝道:中国优于西方之道》。西方有人认为,父母有养育子女的责任,但是子女没有赡养父母的义务。周桂钿认为中国文化优于西方的一个方面,就是父母跟子女之间的一个对等关系,不是单向的。我们要尊重自己的传统,报答父母的养育之恩。

知恩图报

如何理解儒家孝道的基本精神?儒家认为,每个人的生命都是父母给的,孝道就是报答父母的养育大恩。《孝经》:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”青少年时期要保护好身体,减少父母担忧,是孝的开始。

孝敬还要讲“敬”,对父母有恭敬之心,奉养要尽和悦之色,就是让父母愉快。

9月10日,“国粹溯源 华夏流芳”国子监大讲堂10周年大师讲坛,北京师范大学哲学系教授周桂钿在国子监彝伦堂讲授“国学中的孝道”。千龙网记者 纪敬摄

终身行孝

《孝经》里提到“夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。”幼年时期以侍奉双亲为孝行之始,以为君王效忠、服务为孝行的中级阶段,以建功扬名、光宗耀祖为孝行之终。

周桂钿认为,孝是一辈子的事。人成年后,出去做事。要做事,就得跟他人打交道,有上级、有同事,都要搞好关系,对长辈也应像对父母那般尊敬,这是现代的“中于事君”。不仅要满足父母的物质需要,还要“终于立身”,要一辈子做好事、不做坏事,为社会、为人民多做奉献、作出贡献,留下好的名声,为父母争光。

角色差异

社会角色不一样,孝的行为也不一样。《孝经》提出“在上不骄,高而不危;制节谨度,满而不溢。高而不危,所以长守贵也。满而不溢,所以长守富也。富贵不离其身,然后能保其社稷,而和其民人。”这些理念和规范,都对当今实际有合理借鉴。

周桂钿认为,如果当官的违法乱纪,不仅自己受罪,父母还要蒙耻,就不是孝子。而百姓只要勤俭,保证赡养父母,心中有敬意,也就做到了孝敬。