鲁迅“年终书账”

年终将至,辞旧迎新之际,总结过去一年,盘点自己收获,规划新来一年,作出诸多安排,俗称年终盘点。正好,我阅读过鲁迅先生的手抄本《日记》线装影印本一函,对我大有启发。书中收他从1912年5月5日到1935年10月17日的日记。因为关心和好奇,想看看这位大家是怎样度过岁末年初这一天的。

二十余年从未中断的“年终总结”

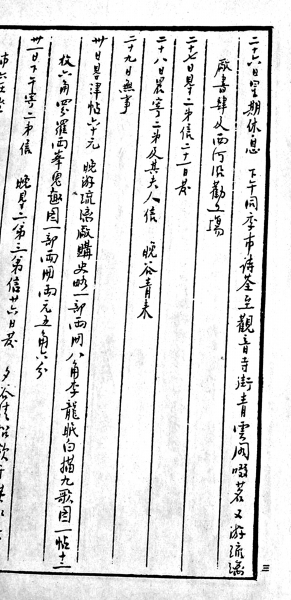

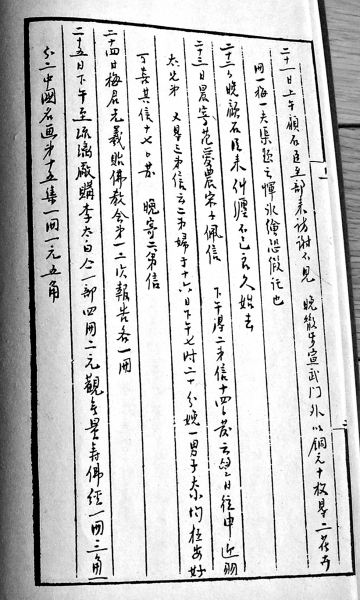

鲁迅先生每到岁末,总是以一篇书账了结一整年,干净利落,别有风格。在每年的书账里,他买了多少书,花了多少钱,一笔一笔记录下来,为这一年画上一个句号,既是一种很新颖的年度总结,也是极具文人色彩的年末雅事。

辞旧岁,迎新年,对中国人来说,是个重大事件,而鲁迅先生的“年终书账”,以书为旧年和新年的分界线,对读书人来讲,就很具教育意义和示范意义了。书账不长,仅数页而已,所花的钱,应该相当可观。所购之书,古籍居多,尤多线装书,因他通外语,洋文书也时在书账中出现。看到他的书账,不禁感慨。一年之终,将这一年所购的书,自然也是所爱的书、所读的书,重新回味一过,算得上是别开生面的辞旧迎新吧。

这部日记,一年一册,悉皆毛笔字小楷,从第一册到最后一册,一以贯之,数十年如一日,体例不变。仅此一点,就让人们感到这位文学大师所以被人敬仰的缘由所在。捧着他的这部日记,每次翻到一年之后的年终书账,无不怦然心动。因为他藏书,所以他爱书,因为他读书,所以他买书,在他身上看到中国文人孜孜于学,攻读不倦的精神,也看到中国文人藏书、惜书、好书、爱书的传统。

鲁迅先生的这部日记,二十余年间,从未中断,可见先生对于书的情有独钟。

爱书藏书读书为世人典范

在1912年的第一篇书账后,先生写了一段话,很耐玩味。“审自五月至年莫(暮),凡八月间而购书百六十余元,然无善本。京师视古籍为古董,唯大力者能致之耳。今人处世不必读书,而我辈复无购书之力,尚复月掷二十余金,收拾破书数册以自怡悦,亦可笑叹人也。”

读到这里,至少有三个感想,从心头油然而生。

第一,是先生爱书之情。从日记中,断不了看到“下午至夜补写《雅雨堂丛书》五叶(页)”“晚丁(校订)《经典释文》四册,全部成”“自二十七日起修缮《埤雅》,至今日下午丁毕”等字样。可以想象,先生在琉璃厂买到想买的书,回家后,凡零散者,他都要装订起来,凡阙文者,他要补抄齐全的。虽然他说“收拾破书数册以自怡悦”,其实,也是读书人天生的一种爱书之心。

书籍是人类知识的积累,人类要是没有这盏智慧之灯照亮着,也许直到今天,还生活在黑暗之中。所以,不读书,少读书,反对读书,白卷光荣,是中国这个文明古国曾经出现过的奇怪现象。横扫“四旧”时,书籍是被批判的重点,付之一炬者有,甚至被收破烂者送到造纸厂化成纸浆者有。所以,哪怕极短暂的历史倒退,文明也会被愚昧替代。好在,现在提倡全民阅读,并被写入政府工作报告,这真是造福中华的一桩好事。

第二,先生真舍得花钱买书。他在1913年的书账后面写道:“本年共购书三百十元又二角二分,每月平均约二十五元八角五分,起孟及乔峰所买英文图籍尚不在内。去年每月可二十元五角五分,今年又加增五分之一矣。十二月三十一日灯下记。”

他初任职教育部时,津贴为七十多元,到这一年十二月的俸金数,也才二百多元。从日记里所记“往瑞蚨祥买狐腿衣料一袭,獭皮领一条,共三十六元”的数字看,这二百块大洋,时值数万人民币,大致差不多的。每月花在买书的钱,大约是他那时收入的十分之一到七分之一,现在的工薪阶层,有这样魄力者,大概不多。1930年,先生购书款高达两千四百多元,平均每月二百多元,约等于他当时一本书所收到的版税。据我所知,我认识的作家朋友中,还很少有哪一位把他一本书的稿费,都用来买书的。所以说,像鲁迅先生这样舍得在书籍上花钱,还真是后辈所不及的。

第三,从书账看出,先生对各门各类的书籍,无不具有广博的兴趣。经史子集,碑帖拓片,墓志造像,笔记小品;理论哲学,文学艺术,外文原著,丛书文库……无不在他搜罗之中。从《华严经》到《嵇中散集》,再到《切支丹殉教记》,简直无所不备。由此,也可了解,正因为大海不择细流,所以,鲁迅先生才如此博大精深,令后人叹为观止。

多读一点儿书,多买一点儿书,庶不至于愧对“文明古国”的称号,也是自我精神文明的建树。到了年底,那些经营者、劳动者、养家糊口者、外出打工者,也许先得估算一下本年的收入和支出,再定出明年的开销和进账。人以食为天,这也是人情之常。但是,凡识字人,凡写字人,尤其是读书人,能像鲁迅先生那样,来一篇书账,看看一年来,读了多少书,买了多少书,不也是一件很风雅的事嘛。