7月19日晚,现代舞剧《九死一生·长征》在天桥艺术中心举行带妆彩排,该剧将于7月20日、21日晚演出。千龙网记者 宋鹏飞摄

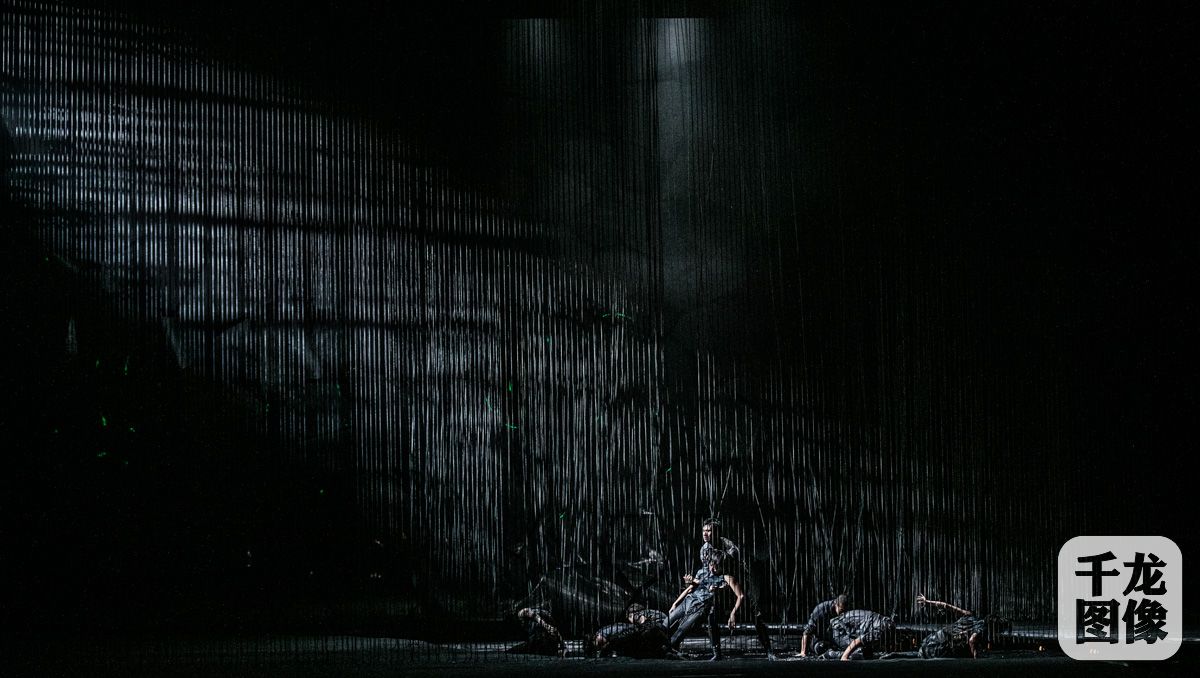

明暗交错的线阵中,舞者们展开一场长征途中的生死对话。千龙网记者 宋鹏飞摄

马波导演很期待水边的这一幕表演,在舞台上嵌入小型水舞台可以呈现更好的视觉效果和舞台效果。千龙网记者 宋鹏飞摄

舞剧大量使用了多媒体技术,图为一名战士身陷流沙。千龙网记者 宋鹏飞摄

千龙网北京7月19日讯(记者 纪敬)“1935年12月31日,在翻越大雪山的时候,我牺牲了,是白云把我送到了这里……1935年1月2日,我作为敢死队的一员,强渡乌江天险牺牲了,是河水把我送到了这里。”1934年10月至1936年10月,红军长征,这段历史画面在这一刻活了。7月19日晚,舞剧《九死一生·长征》在天桥艺术中心进行带妆彩排,看导演马波如何用抽象的肢体语汇呈现血色历史。

抽象

创作就是创新

“在具象和抽象之间打架,这是一次艰辛的创作。”监制过多部红色舞剧的当代女性编舞家马波不想受到经典的束缚,试图颠覆自己。整场舞剧选择奔跑、行走、爬行、站立,这四种基本的形体语汇,来象征和区分段落,每一种形体动态都传达着人性的本意和意识的丰满。开始设立画外音和内心独白,通过现代派诗歌的语言,让演员真实地表达角色的情感。

“现代舞可以相对随意地表达,我们试图找到与那个时代相契合的肢体语言来展示红色题材。比如开场第一段‘行走’,汇集了艰难、痛苦等各种各样的‘走’,表现了长征如何走到底。” 马波对记者说。

信念

坚持走到底

坚持走到底的信念,死者铺成了生者的路,所以叫“九死一生”。

担架,这个在艰苦岁月里常在的形象,变成对话生死的道具。剧中躺在担架上的女战士,“痛苦在舞蹈中淡淡地流淌,身体死去,幸福地坚信心能到达终点。”白色的担架和清冷的色调形成唯美的画面,台上的舞者走向一个方向,形成巨大磁场,凝聚成永恒的信念,“即使死100次也要完成这个信念。”

“生生死死”一场的灵感来源于达利的一幅画。“演员手里捏一根红绸像一滴血,血脉相通连接所有人的生死。”信念一以贯之,战士的“生死”此起彼伏。

生死

生得孤独 死得幸福

马波相信“万物有灵”。

最后一场“灵魂战士”,蒙眼的纱布,一朵花,拐杖……象征着牺牲战士的道具被摆在舞台上,长征唯一剩下的女战士带着所有人的灵魂和信念宣告“我们到了”。“第一天排练就排不下去了,演员就泪奔了。”导演马波用独特的女性视角传递细腻的情感。

没有绝对的主角,每一个细节都隐含“生死”。为什么死去战士的服装是透明的?透明象征着战士的灵魂,一直去往心之所向的天堂,传达一种生死的传递。导演马波对记者说,“你会发现唯一活着的战士是孤独的,死去的人满怀信念充满幸福感。整个舞剧都让人去思考如何面对生死。”

舞美

非常规 有思索

通过这些碎片式的艺术段落组接,《九死一生·长征》在创意、舞蹈、多媒体、舞美设计以及空间运用等方面,也进行了精心设计和研发的。

朦胧的光影,枪林弹雨,树上漂浮的布条,洞穿的子弹,撕裂的躯体,凝固的炸点和爆炸的延缓,半空中悬浮的人等,构成了极大的意识冲击,舞台地面由树干、杂枝、水波、泥泞等组成,构筑舞蹈的不同支点,令观众真切感受到大地的颤动和生命的无助。

该剧对剧场的硬件设施条件也有很高的要求,唯有像天桥艺术中心这样能够上演像《歌剧魅影》这样复杂装置作品的剧场才可以胜任。

舞剧《九死一生·长征》将于7月20、21日在北京天桥艺术中心演出。