编者按:京杭大运河是中国古代劳动人民创造的一项伟大工程,是中国文化地位的象征之一。大运河文化,更是惠及子孙后代独一无二的“活”的文化遗产。“吃水不忘挖井人”,其实自春秋战国以来,各个朝代都有开凿运河,但真正实现全程贯通是在元代,只因有这样一位值得让世人永远记住的关键人物——郭守敬。

郭守敬与通惠河

图为坐落在什刹海边上的郭守敬青铜塑像。千龙网记者 陈莉 摄

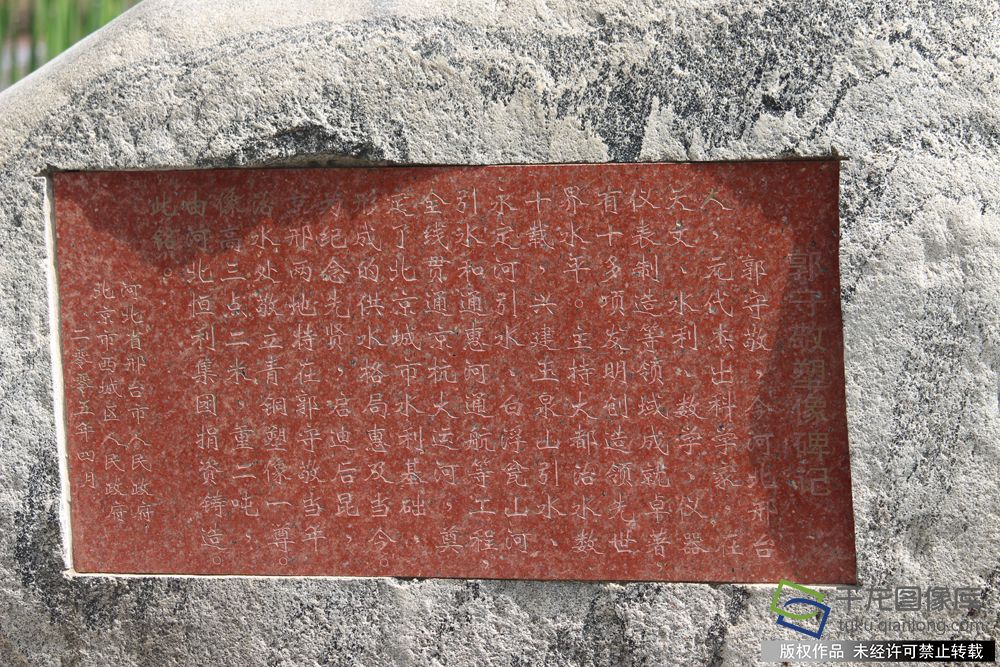

图为郭守敬生平介绍。千龙网记者 陈莉 摄

元朝定都大都(今北京),为保证物资供应,需从南方调运大批粮食到大都。而大运河正是南北交通的重要水路,但其只到通州(今北京市通州区),从通州到北京,全靠陆路运输。在阴雨连绵的季节,人畜的疾病死亡和粮食霉烂糟踏非常严重,运输效率极低。因此,自金朝起,人们就力图开凿一条从通州直达京城的运河,以解决运粮问题。

通州地势低于大都。开运河,只能从大都引水流往通州,沿途筑一系列牐坝,使南来的船逐级上驶。这样,就必须在大都城周围寻找水源以保证运河的水量。金朝时曾从京西石景山北面的西麻峪村开了一条运河,经过中都注入通州城东的白河。但因浑河中泥沙极多,运河很快淤积;加之夏、秋洪水季节,浑河水极其汹涌,极易泛滥,对运河两岸造成威胁。所以,开凿了十五年之后又把运河上游的口子填塞了。由于金朝开挖的运河,正流经大都城墙的南面。以下往东到通州的一段完全可以利用,因此郭守敬所需解决的只是上游的水源。

图为如今的通惠河。千龙网记者 张嘉玉 摄

早在元世祖中统三年(1262年)郭守敬初见忽必烈时所提的六项水利工程计划中,第一项提的就是此事。他计划把清河的上源中,从玉泉山涌出后东流,经瓮山(今万寿山)南面的瓮山泊(今昆明湖的前身)再向东的那一支流改道向南,注入高粱河,再进入运河。这项计划曾经实施。但因只是一泉之水,只能用于增加大都城内湖池宫苑的用水量,对航运则无裨益。

至元二年(1265年)以后,郭守敬从西夏回京,又提出了修运河的第二个方案。这个方案是利用金人所开浑河的口子,只是另在金人运河的上游开一道分水河,引回浑河。当河水暴涨,危及下游时,就开放分水河闸口,解除对大都城的威胁。同时考虑到浑河水携来的泥沙问题,他撤去了运河上的闸坝,以使泥沙自然运走。这种设想固然有其道理,但大都到通州运河段的水位下降梯度,虽比大都以上的运河段梯度较小,却仍然是相当大的,没有闸坝控制,巨大的粮船就无法逆流而上。因此,这个方案在至元十三年(1276年)实施完成以后,只对运河两岸的农田灌溉及放送西山砍伐木料的作业有所帮助。

此后,郭守敬总结了两个方案失败的教训,并在大都周围仔细地勘测水文和地形起伏情况。只是由于他又被调去修《授时历》,才将此事搁置。

至元二十八年(1291年),有人建议利用滦河和浑河溯流而上,作为向上都运粮的渠道。忽必烈不能决断,派郭守敬去实地勘查。

郭守敬探测到中途,就已发现这些建议不切实际。他乘着报告调查结果的机会,提出了许多新建议。其中第一个就是他已筹划多年的大都运河新方案。

这个方案利用他第一次方案中凿成的把瓮山泊流出的一支清河上源引向南面高粱河的河道。为了进一步扩充水源,又把昌平县神山(今称凤凰山)脚下的白浮泉水引入瓮山泊。此后,河水并不径直南下,而是反向西引到西山脚下,再沿西山往南,沿途拦截所有原来从西山向东流入沙河、清河的泉水,使汇成流量可观的水渠,再经高粱河进入流向通州的运河。因为这些都是清泉水源,泥沙很少,运河下游可以无顾虑地建立船闸,使粮船平稳上驶。郭守敬提出开挖大运河的建议后很快就被忽必烈采纳,于至元二十九年(1292年)春天动工。

整个工程只用了一年半时间,全长一百六十多华里的运河连同全部闸坝工程就完成了。这条运河被命名为通惠河。而自昌平到瓮山泊的一段又特称白浮堰。从此以后,南来的船舶可直驶到大都城中,作为船舶终点码头的积水潭上登时桅樯如林,热闹非凡。通惠河不但解决了运粮问题,而且促进了南货北销,繁荣了大都城的经济。

郭守敬纪念馆

图为汇通祠。千龙网记者 陈莉 摄

郭守敬纪念馆有两处,一处在郭守敬的故乡邢台,一处在北京。北京郭守敬纪念馆现就坐落在什刹海西海的一座小岛上,爬几节石级台阶,就能看到一座红色的古典院落,这便是郭守敬纪念馆。四面环水,闹中取静。纪念馆正门牌匾上刻着“汇通祠”三个字。

图为郭守敬纪念馆。千龙网记者 陈莉 摄

那么郭守敬纪念馆为什么建在汇通祠内?而汇通祠为什么不更名为郭守敬纪念馆?据资料记载,汇通祠始建于元代,最初名镇水观音庵,郭守敬曾长期在此主持全国水系的水利建设设计。乾隆二十六年(1761)重修,改名汇通祠。1976年北京地铁二线修建中,汇通祠被拆除。1988年重建此祠时。根据北京大学教授侯仁之的建议,将汇通祠后院正殿开辟为郭守敬纪念馆,以此纪念郭守敬在水利、天文、历法三个方面的不朽历史贡献。使游人至此,既可漫步于曲折小径之上,尽享园林美景,又可睹物思人,追念这位古代伟大的科学家。1999年,北京市列为重点保护单位,2001年,北京市西城区政府将汇通祠列为爱国主义教育基地。

图为郭守敬青铜塑像安放在汇通祠南坡岛下临水处。千龙网记者 陈莉 摄

目前,汇通祠内的郭守敬纪念馆共有三处景观组成。位于岛顶上的四合式院落是主体馆,前殿3间,配房东西各3间。后楼3间,二层楼前出轩。主要展示内容为文字介绍和图片资料,院中还有郭守敬的汉白玉座像。岛的北侧半坡上安放着郭守敬当年创制并使用过的浑仪、仰仪复制品,与祠北侧外墙由清华大学教授吴良镛撰写的《重修汇通祠记》、隐现一鸡一狮的形状的鸡狮石、清乾隆御制汇通祠诗碑,形成了多重文化元素的历史景点。纪念馆正门座北朝南开,顺石阶而下到岛底部是北京大运河的起点。河北邢台市政府所赠送的那尊高3.2米重2.5吨的青铜塑像,为郭守敬62岁设计北京水系时的形象,就安放在汇通祠南坡岛下临水处。只见他手持书卷目视前方,衣袂飘逸尽显学者风度,成为一道独特亮丽的风景线,吸引着无数游客驻足拍照留念。

图为郭守敬使用过的浑仪复制品。千龙网记者 陈莉 摄