千龙网北京7月1日讯(记者 张嘉玉)7月1日,“天工传桑莲”——庆祝建党95周年“一带一路”主题民间工艺美术展于中华世纪坛开幕。

古代丝绸之路的出现和成熟,背后有无数能工巧匠的心血和智慧,让中国的丝绸如爱马仕、LV般热销海外。“天工传桑莲” 民间工艺美术展览聚集工艺美术的能工巧匠,汇聚200余件民间工艺美术作品,包括缂丝、京绣、鼻烟壶内画、景泰蓝、雕漆等17个国家级非遗,以及鸽哨、北京绢花、彩塑京剧脸谱、毛猴等23个北京市级非遗。

现场,缂丝机、宫毯架吸引了不少观众的目光。缂丝曾为皇家织物的御用工艺,古人以“一寸缂丝一寸金”言缂丝作品之珍贵,甚至宋徽宗还曾专为缂丝题诗。而盘金毯本是专供皇宫使用,原本工艺濒临灭绝。2006年宫毯技艺传承人多次进入故宫研究,才恢复了盘金毯织造工艺。

文艺范儿的缂丝工艺

唐代以前主要用于龙袍

7月1日,“天工传桑莲”——庆祝建党95周年“一带一路”主题民间工艺美术展于中华世纪坛开幕。现场展出的缂丝机吸引了不少观众的目光,缂丝手工艺者靳贻婷正在向观众演示缂丝工艺,旁边摆放着大量舟形小梭子。完成一件大型缂丝工艺品,往往需要数以万计的梭子,一只梭子缠绕一种彩色熟丝。千龙网记者 张嘉玉摄

“古丝绸之路最主要就是丝绸,我们的缂丝是丝绸的精华。”缂丝手工艺者靳贻婷说,唐代以前缂丝主要是用于龙袍等,宋代开始,宋徽宗认为缂丝做艺术品再美不过了,缂丝工艺开始用于制作文人字画等艺术品。靳贻婷接触缂丝已经20余年了,从外婆那里学习缂丝,她还有平面设计的基础,缂丝图案也可以自己画。

缂丝又称刻丝,缂织前先在缂丝木机上安好经线,用素色生蚕丝作为经线,再以彩色熟丝为纬线。经线下衬画布或书稿,或用毛笔将画样图案描绘在经丝上。用缠绕彩色蚕丝线的竹制舟形小梭子按照相应颜色挖缂,并变换颜色交替穿梭经面,通经断纬,纬丝不贯通全幅,而是呈现一些断痕,形似刀刻,故又名刻丝。而一般锦的织法皆为通经通纬。

7月1日,“天工传桑莲”——庆祝建党95周年“一带一路”主题民间工艺美术展于中华世纪坛开幕。图为现场缂丝机上半成品的正面与反面。在织缂时,朝上的正面其实是成品的背面,这一面有许多线头,去掉这一面的线头后图案便会显出来,双面都会有花纹。千龙网记者 张嘉玉摄

“死里逃生”的盘金毯技艺

北京传承人难培养

7月1日,“天工传桑莲”——庆祝建党95周年“一带一路”主题民间工艺美术展于中华世纪坛开幕。现场展出了宫毯架,一位工作人员正在演示盘金毯工艺,她告诉记者,她学习盘金毯工艺已经4年了,完成一件盘金毯作品会令她很有成就感。千龙网记者 张嘉玉摄

同缂丝一样,盘金毯工艺也属“御用”。盘金毯正面盘金,背面盘丝,金镶丝缠,所以十分具有“皇家范儿”。民国以来这门技艺已经式微,濒临失传。曹艳红曾随宫毯技艺传承人康玉生入故宫调研,进行试制,最终复制成功,恢复了盘金毯工艺。

7月1日,“天工传桑莲”——庆祝建党95周年“一带一路”主题民间工艺美术展于中华世纪坛开幕。图为盘金毯手工艺者对照的图样以及织造的半成品。千龙网记者 张嘉玉摄

现场,一位工作人员正在演示盘金毯工艺,一排一排白色棉线上,按照事前黑色笔画上的图案,用线板织上彩色羊毛线。这名工作人员告诉记者,一天工作8小时大概织1存,完成这件小幅作品需要约1个月的时间。

7月1日,“天工传桑莲”——庆祝建党95周年“一带一路”主题民间工艺美术展于中华世纪坛开幕。图为盘金毯手工艺者使用的工具,从左至右依次为扒子、剪刀、毯刀、镊子、制子、尺子。千龙网记者 张嘉玉摄

曹艳红说,“咱们传统的技艺总得有人去传承,像我们这几年就致力于培养传承人,北京人都不愿学,现在培养的都不是北京人,但是他们挺热爱这个事业的,学得都不错。现在有很多利好的政策,让我们有决心去把这个事情办好。”

据悉,本次展览由北京市文学艺术联合会主办,北京民间文艺家协会承办,将持续至7月10日。

部分展品一览

彩塑京剧脸谱《霸王别姬》(局部) 作者:杨玉栋 千龙网记者 张嘉玉摄

绢人《杨贵妃》 作者:滑树林 滑树玲 苏秀玲 千龙网记者 张嘉玉摄

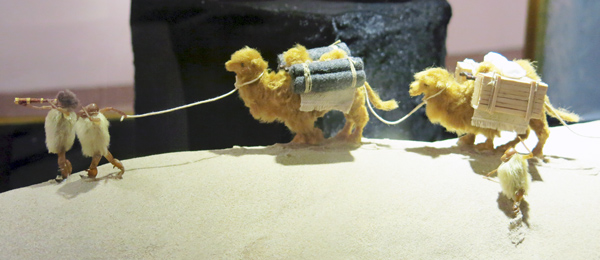

北京毛猴《一路向前》(局部) 千龙网记者 张嘉玉摄

鼻烟壶内画《采芝途》(中) 千龙网记者 张嘉玉摄

古建筑模型《北京一带一路发展与促进委员会》 作者:袁益中 千龙网记者 张嘉玉摄

面塑《56个民族》 作者:张宝琳 千龙网记者 张嘉玉摄